上海交通大学:太阳能

“光-热转换-传输-存储”的一体化高温储能

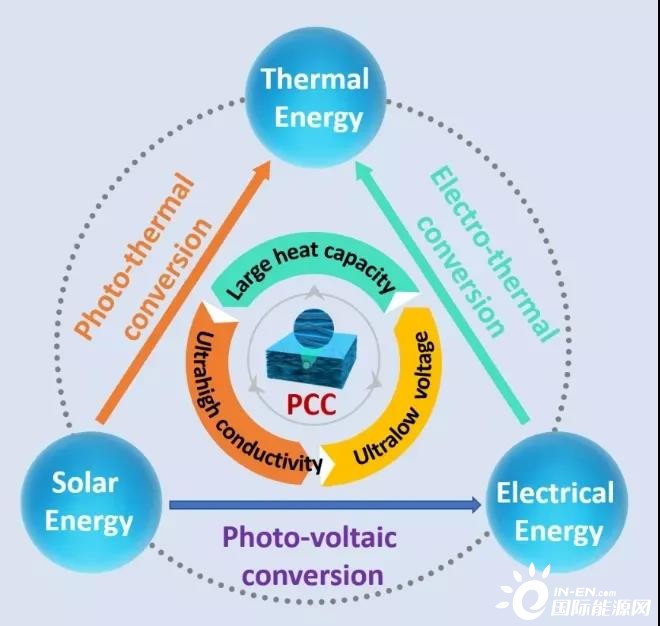

上海交通大学王如竹教授和李廷贤研究员领衔的“能源-空气-水”交叉学科创新团队ITEWA在国际能源领域知名期刊Nano Energy上发表了研究论文,提出了垂直阵列网状石墨纳米骨架的高导热/导电的功能型相变储热复合材料的制备方法和太阳能光/电-热转换、收集及存储的一体化相变储能装置的协同强化热设计新思路。

▲基于功能型相变储热复合材料的

太阳能光/电-热转换与存储

该设计成功实现了无聚光条件下相变温度高达186℃的太阳能“光-热转换-传输-存储”的一体化高温储能以及超低电压(<0.34>92%),其传热元件能实现33.5W/m·K的高径向热导率,为高效太阳光/电-热转换、存储和利用提供了新的研究前景。

中国矿业大学:微胶囊封装技术解决

金属固-液相变材料腐蚀问题

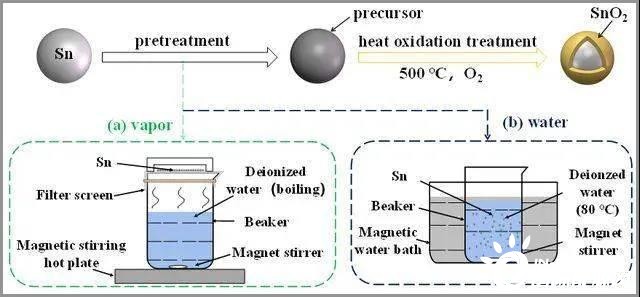

以金属作为固-液相变材料(PCMs)一直以来都是相变储热领域的研究热点之一。然而,由于在相变过程中易发生泄露和腐蚀问题,金属相变材料的应用受到严重的限制。近日,中国矿业大学电力学院朱春宇教授课题组通过简单的水蒸汽/水煮自氧化、高温热氧化两步处理的方法成功制备了具有核-壳结构的Sn@SnO?相变微胶囊。

▲Sn@SnO?相变微胶囊的两步制备流程

该课题组通过蒸汽/水煮预处理、氧气气氛下热氧化处理两步法,制得稳定、厚实的SnO?壳膜,得到的Sn@SnO?相变微胶囊的相变温度为~232℃,相变潜热为~53J/g,并且具有优异的热循环稳定性,在100次熔化-凝固后,其热物性基本不变,核-壳结构仍保持完好。这项研究为制备金属相变微胶囊提供了可行的策略。

沈阳航空航天大学:利用表面活性剂

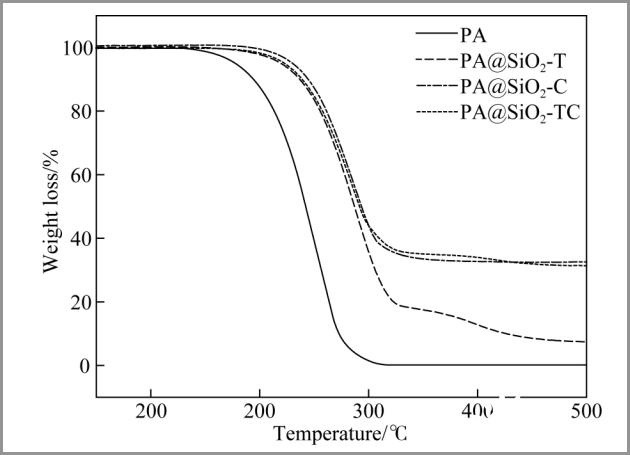

优化壳核相变材料热稳定性

沈阳航空航天大学能源与环境学院栾敬德团队通过原位聚合的方法,以石蜡(PA)为相变储热材料、正硅酸乙酯(TEOS)水解生成的SiO?为壳层材料,成功制备出PA@SiO?相变材料,并探究了多种表面活性剂对储热微囊结构和热性能的影响。

▲多种表面活性剂作用下石蜡储热材料的热重分析

研究结果表明,TEOS缩聚生成的SiO?能够形成致密的壳层,且与芯材石蜡不发生化学反应; 核壳结构有效提升热稳定性;使用吐温-80的PA@SiO?核壳相变材料潜热较大。石蜡是较为常见且应用广泛的储热材料之一,该项研究成果有望为之提供进一步优化性能的空间。

北京建筑大学:

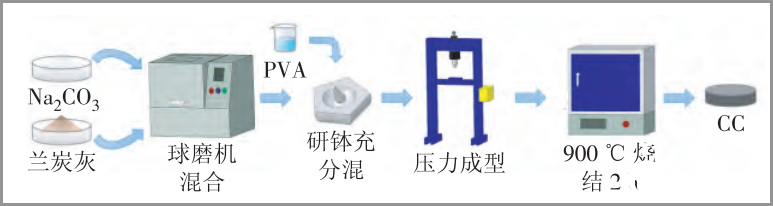

低成本兰炭灰骨架定型相变储热材料

兰炭是一种广泛用于化工、冶炼、造气等行业的的碳素材料,兰炭灰为其固体燃烧产物。北京建筑大学供热供燃气通风及空调工程北京市重点实验室联合英国伯明翰大学储能中心进行了一项研究,发现了兰炭灰作为定型相变储热材料的骨架材料具有良好的可行性。

▲定型相变储热材料的制备流程

研究者利用兰炭灰作为骨架材料,碳酸钠作为相变材料,对其物理化学性能进行了表征和分析。结果显示,该材料可将融化温度从碳酸钠的841.4℃降低至774.6℃,导热系数最高可达0.41W/(m?K),储热密度可达1101.14kJ/kg,具有良好的储热性能。利用该材料储热,有利于工业固体废弃物兰炭的资源化利用,可减少对环境的污染,同时为构建以可再生能源为主体的电力系统,实现“双碳”目标,提供了可行的储热技术路径。

相变储热前景展望

在不久前的7月,两部委印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》对包括储热技术在内的储能技术发展起到了巨大的推动作用,紧随其后出台的《关于进一步完善分时电价机制的通知》,为储热技术应用于削峰填谷和清洁供热提供了大力政策支持,再一次给了储热行业巨大的动力和信心。

不同于电储能,储热技术在清洁供暖和余热利用等领域有着更大的发展空间,相变储热作为其重要分支也必将迎来新的机遇和挑战。目前,不少相变储热技术还面临着技术上的困难,但随着科研人员的潜心研究和行业厂商的大力研发,相信相变储热能实现技术水平和产业规模的双丰收,为我国“双碳”目标贡献重要的力量。

日期:2021-08-17 来源:CHPLAZA清洁供热平台